準々決勝でフル回転したプラティニ

フランスのサッカーの美しさを語りたいと思いながら、嘆きの準決勝について、あまりに長く話し過ぎたかもしれない。思い出が美しいほど嘆きもまた深いわけである。

フランスは、いちばん、すばらしいチームだった。優勝したアルゼンチンよりも巧みで、南米の強豪ブラジルよりもひらめきに富み、準決勝の勝者の西ドイツよりも鋭かった。

レギュラー11人の質がそろって高かった点でも群を抜いていた。

バツは久びさにフランスが生んだ名ゴールキーパーだった。アモロは攻守にセンスのある大会随一のサイトバックだった。

宝石箱のような中盤のきらめきは、いうまでもない。

ロシュトーのけがで不安のあった前線の穴も、ストピラの活躍がみごとに埋めた。

一人一人が違う個性のきらめきをみせ、しかも一つのチームとして楽しいサッカーの調和を作り出した。

ボールをらくらくと扱うテクニック、むずかしい状況の中で全体を見る視野の広さ、味方の演奏に合わせるアドリブのセンス、その中に秘められた闘志――サッカーに必要な要素を、それぞれがバランスよく備え、しかもみな、それぞれにタイプが違う。そこに、すばらしさの源泉があった。

難をいえば、このチームのピークであった欧州選手権から2年がたち、平均年齢が高くなっていることだ。1カ月にわたる大会の間、どのように体力を保ち、チームの力を盛り上げていくか。それが監督の腕の見せどころである。

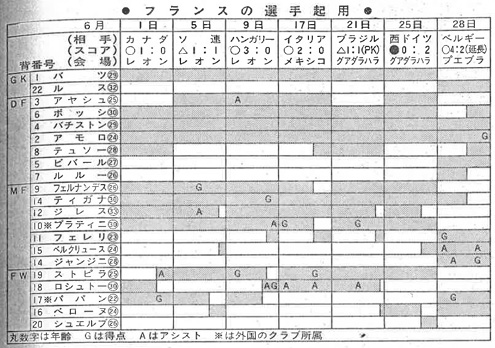

フランスの第1戦は6月1日。カナダに1−0。後半35分にパパンのヘディングでやっと1点をあげる辛勝だったが、第1戦でランクの低い相手と当たる場合、そこで全力をみせないのは当然である。

ついでに付け加えると、カナダは 1次リーグ3試合で、ついに1点もあげられないまま3連敗し、24チーム中で最低の成績だったが、試合の内容は悪くなかった。スコアの上では健闘した韓国あたりよりも、将来に伸びる余地の大きいチームではなかっただろうか。

第2戦は6月5日。ソ連と1−1の引き分けだった。ソ連は稲妻の速攻で目を奪い、1次リーグの花形になったチームで、この試合でも後半8分にラッツの25メートルシュートで先取点をあげたが、フランスは中盤をほとんど支配し、優勢だった。

中盤で働いていたのは、毎度のことながらジレスとティガナで、プラティニが一生懸命にやったのは、90分間のうちの20分間ぐらいだろうか。しかし、それを見てフランスを軽く見てはいけないので、ポイントは、働いた20分間にプラティニが、どんなふうだったかである。

ドリブルによる突破、軽妙なロングパス、フリーキックと、プラティニは、ひと通り試運転した。この20分間の試運転が、やがて45分間になり、90分になる。そのときがフランスの「勝負」である。

ソ連に対する同点ゴールは後半16分。後方から攻め上がったフェルナンデスへ、中盤のジレスから速攻の縦パスが出た。現代的センスの逆襲だった。

第3戦は6月9日。ハンガリーに3−0で勝ち。

この試合でひときわ光ったのはジレスだった。前半30分の1点目は、右サイドを攻め上がったアヤシュヘのジレスの好パスが突破口を開いたものだ。

後半17分の2点目は実にみごとな攻めだった。

左後方のロシュトーにはじまり。中盤でティガナとプラティニのセンスのいい壁パスがからんで、その間に一気に最前線にまで走り抜けたロシュトーとのワンツーからティガナが決めた。

これと、そっくりな攻めを、決勝トーナメント1回戦、6月17日のイタリアとの試合でも見せている。後半12分の2点目。後方からロシュトー−ティガナ−ロシュトーと流れるようにつなぎながら縦の速攻を展開し、最後はストピラが決めた。この試合は2−0でフランスの快勝。ロシュトーがフル出場し、プラティニが生き生きと働いた。いよいよ調子を上げてきたという感じだった。

6月21日の準々決勝が、ブラジルとの史上最高の対決である。

延長のすえPK戦でブラジルが涙をのんだこの試合のドラマについては、ここには繰り返さない。プラティニが40分の同点ゴールで32歳の誕生日を祝い、120分みごとにがんばり抜いたことを強調しておきたい。

フランスは西ドイツのように、マンツーマンできびしくマークはしない。そうかといって、一人がつぶしに出たあとのボールを、ゾーンの網にひっかけてとる、という守りでもない。

フランスの特徴的な守り方は、ドリブルさせながら、ドリブルのコースを抑え、スルーパスを出させて、それを狙ってとる方法である。

イタリアとの試合やブラジルとの試合で、そういう守りでボールを優雅に手に入れた場面が多かった。

中盤の前の方で、ジレスが抑えて後方のティガナが狙う。守備ラインの前でフェルナンデスとティガナが抑えてバチストンが狙う。そういう守りが何度もあった。

こういう守り方は、激しくつきまとって守るという印象を与えないから、激しい守りが評価される日本のサッカーになじんだ目には「弱い」と映るのかもしれない。

守備の面でも優雅さを十二分に発揮

「プラティニは動きが少ない」という非難めいた声を日本で聞いた。メキシコでは、そんな批判は聞かなかったのに、日本のサッカーの基準からは、プラティニは「怠け者」にみえることがあるらしい。

この非難めいた声に対しては、いくつもの答え方がある。

一つの答え方は、こうである。

「プラティニは動いている。だけど君には見えないだけだ」

プラティニは、中盤で軽妙にボールをさばいたあと、いったんプレーの中心から姿を消す。それは相手の注意を他へ移して、次の動きを準備するためである。その間に、ティガナやジレスは汗水流して働いているが、プラティニは遊んでいる、というのであれば、いつまでたっても、フランスのサッカーを理解できないだろう。

こういう答え方もできる。

「プラティニは、動くときと動かないときがある。本当の勝負のときに動くために動かないときがある」

1次リーグでのプラティニは、90分間のうち20分ほどしか動かなかった。それは決勝トーナメントにはいってから90分間、動くためだった。

長期の大会を戦い抜くための、これは一つの戦略である。初めからすべてをさらけ出し、そのうえエネルギーを使い果たすのはばかげている。

「フランスは、守りが弱い」という声もきいた。

この考えは、まったく間違っている。

1次リーグ3試合で、フランスの失点は、ソ連と引き分けたときの1点だけだった。この1点は、守備ラインの前方から、ソ連の方からいえば攻撃の第二線から放ったロングシュートだった。

攻める方からいえば、こういうシュートがはいるのはラッキーであり、守る方からいえば油断ではあるけれども弱さではない。

決勝トーナメントでは、3位決定戦を除いて3試合で3失点。このうち引き分けのブラジル戦の失点は、右サイドから攻め破られたものだが、嘆きの準決勝で西ドイツにとられた点は、1点目はゴール前のフリーキック、2点目は最後の総反撃の裏側を、終了間ぎわにつかれたもので、守りの乱れはない。

つまり、6試合4失点の中で、守りを攻め崩されたのは、ブラジル戦の1点だけである。

「フランスの守りは良かった」というのが本当だろう。

日本で「フランスの守りが弱い」と思う人がいるのは、フランスの中盤の守り方を理解してないからである。

ともあれ、フランスのサッカーは、攻めにも守りにも優雅だった。

激しさはあるのだけれども、それは内側に秘められていた。

激しさがないはずはない。

準決勝で、西ドイツに1点を先取されたあとの、あのプラティニの取り乱しようは、それまでに、内側で激しさを燃やし尽くしたための反動なのだから――。

ベルギーとの3位決定戦では、プラティニはベンチにもはいらなかった。ピンクのポロシャツを着て、テレビで淡々と心境を語っていた。

あらゆる栄光を浴びながら、ワールドカップの栄冠だけは手にできたかったプラティニの表情には、「それが人生、それがフットボールだよ」という苦笑いがあった。

この憂愁のメンタリティが、フランスの強さであり、弱さだった。

|