マラドーナの活躍の背後に堅い守備

ビラルド監督が、二つの約束をしたうえでマラドーナにすべてを託したことには、理由がある。

1カ月にわたる長いトーナメントを戦い抜くには、チームをまとめる規律をおろそかにはできない。

また、強いチームとつぎつぎに当たる場合には、堅い守りが、まず第一である。

一方、アルゼンチンが勝つためには、選手たちを燃え立たせ、プレーヤーの気質に合った奔放な攻撃ができなくてはならない。

規律をきびしくし、守りに重点を置くのはビラルド監督自身が得意としている――といわれている分野だった。

チームを燃え立たせ、プレーヤー個人のアイデアで攻めることを、その上に、つけ加える必要がある。

堅い守りと奔放な攻め、きびしい規律と燃え上がる意欲――それを両立させるために、ビラルド監督は、マラドーナにすべてを賭けたのだった。

マラドーナが十分に期待にこたえたことは、結果が証明している。

4年前にくらべて、マラドーナの人間的な成長は、目をみはるばかりだった。

フィールドでファウルに倒されても、審判のおかしな判定があっても、決してわれを忘れることはなく、次のプレーを考えていた。 トレーニングのときは、いつもチームの先頭に立ち、冗談を飛ばして明るく盛り上げていた。

プレーの進歩もめざましかった。

2人がかり、3人がかりのマークを、スピードのあるテクニックで苦もなく抜いていくプレーは、史上最高のものになっていた。

ゴールラインぎりぎりまで持ち込み、苦しい体勢からあげたセンタリングが、計ったように、ぴたりと味方に合うのも、みごとだった。

ときと場合により、自分のプレーを使い分ける柔軟さにも、みがきがかかっていた。

1次リーグの段階では、たとえば韓国戦ではフリーキックを武器にし、イタリアでは中盤での展開を試み、ブルガリア戦ではドリブルによる突破をテストする、というように試運転をしていた。

決勝リーグにはいると、その力をすべて集め、イングランド戦では60メートルのスーパードリブルを演じ、ベルギー戦では見通しのいい走り込みでゴールをあげた。

韓国、イタリア、ウルグアイ、西ドイツのような守りのきびしい相手のときは、中盤に下がっていい仕事をし、そうでないと見ると最前線へ進出した。

アルゼンチンの攻撃は、すべてマラドーナの思うがままであった、と言っていい。

ブルチャガとバルダーノも、すばらしい個人技を持っていたが、その個人技は、マラドーナに生かしてもらうためにあった。

アルゼンチンの守りの方はどうだったか。

実は、マラドーナの良さのすべてを生かすことができたのは、その背後に守りの良さがあったからである。

アルゼンチンの守備ラインの守り方は、メノッティ監督のころのゾーンディフェンスを主にしたやり方とは、まったく違っていた。

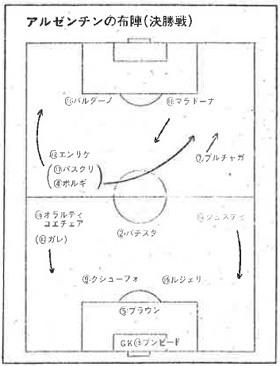

ゴール正面の守りは、ストッパー2人(クシューフォとルジェリ)が、かなり密着したマンツーマンで守り、その背後にスイーパーのブラウンがいる。

今回のワールドカップでは、ツートップのチームが多く、その背後から中盤の選手が進出してくる攻めが一般的だったから、この守り方のチームは、ほかにもかなりあった。

こういう守り方の場合、サイドバックの選手は、中盤に上がってプレーすることが多くなる。そうすると両サイドにあいたスペースができるので、敵にそのスペースへ攻め込まれて危ない場面になることがある。

しかし、アルゼンチンの場合は、そういう場面は非常に少なかった。両サイドのプレーヤーは、中盤までは上がっていても、前線まで進出することはあまりない。逆にサイドの守りのスペースには、すぐ下がってくる。つまり非常に守備的だった。攻めの突破口は、すべてマラドーナに任せる――という感じである。

中盤の底では、若いバチスタが、よく動いて攻守に頑張った。マラドーナを背後でサポートした功労者だった。

守備ラインのメンバーは、第1戦の韓国戦だけが、ちょっと違っている。

右サイドはクラウセンが起用されて、ジュスティは完全に中盤のプレーヤーだった。

第2戦からは、守り方はほとんど変わっていない。ただ顔ぶれは、左サイドのガレが、準々決勝からオラルティコエチェアに変わって、より攻撃的になった。

アルゼンチンの守りは、7試合で5点を失っているけれども、イタリア戦で開始早々にPKをとられた(あまり攻守に関係のない場面でのハンドリングだった)以外は、すべてアルゼンチンがリードしたあとの反撃でとられたものである。リードすると、ちょっと守りに回り過ぎるのが、難といえば難だった。

また、守備ラインが完全に攻め破られたのは、イングランド戦の1点だけである。これは、最後の反撃を策してイングランドが黒人のバーンズを交代出場させ、そのバーンズのあざやかな突破力に虚をつかれたものだった。

失点5に対して得点は14。そのうちマラドーナが5ゴール、5アシストを記録している。残り9点のうち、ウルグアイ戦の1点と決勝戦の2点目は、マラドーナが攻めの起点である。決勝戦の1点目の起点になったフリーキックは、マラドーナからのパスが反則を誘ったものである。

結局14点のうち、マラドーナが関係しなかったのは、ブルガリア戦の1点目だけだった。

アルゼンチンは、欧州チャンピオンのフランスとも、南米の優勝候補ブラジルとも対戦しないで優勝した。これは幸運だったとも残念だったともいえるが、ビラルド監督の「守りを固めてマラドーナを生かす」という狙いが、みごとに成功したことは、数字によっても明らかだ。世界チャンピオンの価値は、いささかも損なわれるものではない。

ビラルド監督が「グラシアス」と称賛されたのは、当然のことだった。

|