元日の国立競技場の貴賓席で、天皇杯を高く掲げた木村和司の晴れやかな笑顔がさわやかだった。1986年1月1日、第65回天皇杯全日本選手権大会の決勝戦は、日産自動車がフジタエ業クラブを2−0で破って2年ぶり2度目の優勝、加茂周総監督の狙った攻撃サッカーの復活を、和司のテクニックとスピードとひらめきが、みごとに実現に導いた。オランダのハンス・オフト・コーチによるマツダの2部旋風も話題だったが、今回の大会は「木村和司の天皇杯」として記憶されるに違いない。

日産の攻めの展覧会

2度目の天皇杯をかちとった日産の攻撃サッカーのすべては、国立競技場の2試合で生まれた7点に、はなやかに表現されていたように思われる。それは日産サッカーの庭園にとりどりに開いた七つの大輪の花だった。ひとつひとつ、大きさも、色も、形も違うけれども、同じ土壌に、同じ庭師の丹精で育って12月30日と1月1日にあいついで咲きそろった。どの花も実にみごとで、あざやかだった。

いま、そのひとつひとつを振り汳って日産の攻撃サッカーのあとを思い出してみたい。

まず、準決勝――。

天候晴れ、風は少しあったが、おだやかだった。2部旋風を巻き起こして勝ち進んできたマツダの守りの新戦法を、日産の攻撃がどう攻め崩すかが、この日の試合のポイントだったが。結果は5−0と予想以上の大差で、マツダが主導権を握って攻めたのは、日産が相手のようすを見た立ち上がりの10分間だけだった。

日産の1点目は12分、右スローインのチャンスを生かした攻めで、これは若い木村浩吉のユニークな動きに面白さがある(図1)。

長いスローインのボールが、木村和司とせりあったマツダのディフンダーのヘディングにクリアされてペナルティーエリアのすぐ外 でマリーニョに渡った。そのとき右サイドにいた木村浩吉は、ゴールの前を横断するようにするすると走り出て、マリーニョのパスを受け、敵の鼻先でダイレクトシュートを決めた。 でマリーニョに渡った。そのとき右サイドにいた木村浩吉は、ゴールの前を横断するようにするすると走り出て、マリーニョのパスを受け、敵の鼻先でダイレクトシュートを決めた。

マリーニョがほんの1、2秒ボールをキープして直接シュートを狙おうとする。それを警戒してゴールキーパーは動けない。そのすきに横に走った木村浩吉のアイデアとマリーニョのパスのタイミングが実によかった。

日産の2点目は前半終了間ぎわ、木村和司のフリーキックからマリーニョがヘディングで決めたもので得意のパターンである。

すばらしかったのは3点目だ(図2)。

2点差をはね返そうとマツダが攻めにでた後半の立ち上がり、逆襲から木村和司がドリブルでペナルティーエリアの中に攻めこんで、追いすがる敵を内側への切り返しでかわし、さらにもうひとりが来るところを、左足のアウトサイドのカーブをかけたシュートでゴールキーパーとポストの間を抜いた。これは木村和司の個人技のゴールだった。

その8分後にマリーニョのスルーパスから水沼が4点目をあげ、さらにたて続けに5点目がはいる。このときには、もう試合の大勢は決していたが、5点目は、この天皇杯で日産がしばしば使ったオーバーラップがあざやかに成功したケースだった(図3)。

後方に下ってきた木村和司に、右のバックの定位置から池田がオーバーラップして出てボールをもらう。池田からリターンされたボールを、木村和司は今度は、前方の柱谷へ出す。

そのとき池田はもう一度、オーバーラップして前へ出てパスをもらい、内側ヘドリブルする。その外側を柱谷がオーバーラップして出て池田のパスを受けて完全にフリーになり、独走ドリブルで攻め込んだ。

説明すると手の込んだトリプルオーバーラップになるが、要は、パスして走り、パスして走りの繰り返しである。それに、ひとりひとりが、自分自身のアイデアでプレーし、次には味方のアイデアに自分が応じてやることの繰り返しである。敵を引き付けてから、すばやくパスをだすためにアウトサイドキックを多く使っている。日産の攻めの面白さがいっぱいの場面だった。

5点ともそれぞれタイプの違う攻めによる得点で、この試合はまるで日産の攻めの展覧会だった。

攻撃サッカー復活

決勝戦――。

元日の東京は暖かった。くもりだったが気温は平年より5度高いということだった。だが、国立競技場のスタンドはちょっと寂しい。発表は2万8千人。だがバックスタンドで目立った赤や青のグループは、決勝戦の前に行われた高校選手権開会式で行進した48校のサッカー部員である。

試合は、日産の攻め、フジタの守りで、ほぼ互角とみられていたが、内容は2−0の点差以上に日産の完勝だった。

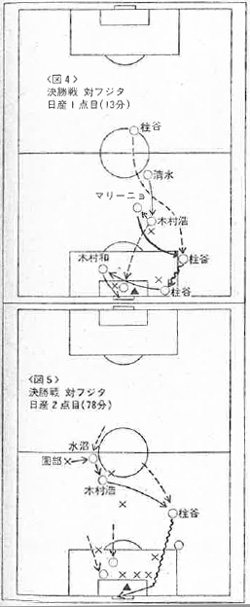

日産の得点は13分。準決勝と同じように、最初の10分間で相手のようすを見たあと攻めに出て先制している(図4)。

攻めは中盤の清水から始まっている。そのとき、ストライカーの柱谷は、清水よりも後方にいる。

ボールが木村浩吉−マリーニョとつながって敵を引きつけている間に、柱谷は大きなオーバーラップをして左サイドから、みごとなセンタリングを送り、木村和司が右サイドでこれもみごとなボレーシュートを決めた。

攻撃が中盤の清水から始まったことに注目したい。清水はリーグでは守備ラインで使われていたが、天皇杯では、加茂総監督の「より攻撃的なサッカーをする」という方針で、中盤にあげられた。日産の布陣は、左サイドの水沼が引き気味にいて柱谷、木村浩吉のツートップ。中盤の4人は木村和司、マリーニョを攻撃の起点に、攻めの得意なプレーヤーが、そろっている。

この決勝戦の日産の1点目では、この中盤から前の6人が、みな重要な役目を完全に、そして、みごとに果たした。日産の個性派集団のチームプレーによるゴールだった。

その後も、日産が中盤を制して攻め続けた。それでも、なかなか追加点が生まれなかったのは、フジタの守りが、しぶとかったためだろう。

日産の2点目は、後半も終盤にはいった78分だった(図5)。

これは、柱谷の個人技のゴールだった。ドリブルでぎりぎりまで食い込んで、ゴールキーパーとゴールポストの間のわずかのすき間を抜いた。

この攻めの起点は、フジタのディフェンダーの胸でのトラップが大き過ぎたのを、水沼が横どりしたところから始まっている。このときの守から攻への転換のすばやさ、とくに木村浩吉が柱谷へつないだプレーのすばやさが、重要なポイントになった。

この24歳の木村浩は、プログラムには出身校として早大と載っているが、サッカーの出身は三菱養和クラブ育ちである。テクニックもいいし、センスもいい。とくにゴール前での得点感覚がいい。日産がツートップにしているのは、柱谷といっしょに、この若い木村浩をゴール前で使いたいからだという。

さて――。

国立競技場での七つのゴールの中に、日産の攻撃サッカーのすべてが咲き誇っていた。

個人技のドリブルがあり、シュートがあり、オーバーラップがあり、遅攻があり、速攻があった。

そして、すべての選手が。それぞれに役割を果たしたが、リーダーになったのは、キャプテンマークをつけた木村和司だった。大会のはじまる直前に右足首をねんざして、体調は良くなかったというが、腕章にふさわしい頑張りをみせた。

守りに不安があるといわれながら、国立競技場の2試合で無失点だったのは、木村和司を先頭に、攻撃的プレーヤーが守りで頑張ったからである。攻撃サッカーの復活が選手たちの意欲を燃やして守りも良くしていた。

日産は、2年前の天皇杯優勝のとき監督だった加茂周総監督が、ベンチに復帰して指揮をとっていた。リーグでの不振のため、鈴木保監督に代わったものである。

加茂周総監督の復帰が決まったのは、12月10日、1回戦の4日前だという。

「うちは攻撃が身上だ。なまじ攻守のバランスをとることなど考えないで、攻撃サッカーに徹しよう」

これが加茂総監督の考えだった。

大会を戦いながらチームを立て直していったが、準々決勝の日本鋼管との試合は2−2で延長戦、PK戦でやっと残った。

「しかし、あの試合で、攻めのいい形ができるようになった。それで、いけるかな、という気になった」

と、加茂総監督はいう。

得意なことが、うまくいくと、気分がよくなって、やる気が起きる。これは、サッカーに限った話ではない。

|