1982年のワールドカップに出場した地元スペインのチームを思い出すと「海賊が宝島に隠した宝石箱」を連想する。

いろいろなところから取りあげてきた宝物が、いっしょくたに一つの箱の中に放り込んである。その中に、価値のあるものが光っていることは、確かなようだが、どれがそれであるかわからない。

宝石箱の存在そのものが、いまでは忘れられかけていて「そういえば、そんなものがあったような話を聞いたことがある」というような感じである。

優勝したイタリアはもちろん、フランスやブラジルや西ドイツやポーランドは、それぞれ、個性的なサッカーやドラマチックな試合ぶりで、われわれに強烈な印象を残した。

だが、スペインは――。

大会前には、優勝候補の一つにあげられていたにもかかわらず、大会が終わったときにはその評判は忘れられ、宝石箱のありかを聞こうとする人も少なくなった。

しかし、価値ある宝石が隠されているのなら――。やはり探してみなくてはならない。

血をわかせたゲーム

大会前に、スペインへの期待が大きかったのは、開催国のチームだからである。

過去11度のワールドカップで、開催国の成績は優勝5チーム、2位2チーム、3位1チーム。あとの3チームもベスト8に残っている。地元有利、とみるのは当然だった。

大会後に、スペインが忘れさられたのは、もちろん、成績が悪かったからである。

2次リーグには辛うじて進出したが、西ドイツに敗れて、たちまち圏外に去った。5試合で1勝2引き分け2敗の記録は、優勝候補としては論外である。

それに、試合ぶりも、ぱっとしなかった。

ただ一つ勝った試合の1次リーグの対ユーゴスラビア(6月20日)は、相手に先取点されたが、すぐそのあとのペナルティーキックに恵まれて同点にし、後半なかばになって苦労のすえに、やっと決勝点をあげたものだった。

同点のペナルティーキックは、ミゲル・アロンソのドリブルに対するクルンポチッチのトリッピングによるものだったが、この反則が起きたのは、ぎりぎりだったとはいえ、明らかにペナルティーエリアの外だった。

しかも、このペナルティーキックを、一度はロペス・ウファルテが右外にはずした。相手のゴールキーパーが、ける前に2、3歩前へ動いたので(これは明白だった)やり直しとなり、こんどはフアニートがけって、ようやく決めた。

こういう経過を書くと、せっかくの地元スペインの勝利も、審判の“えこひいき”によるホームタウン・デシジョンの結果のような印象が残るだけである。新聞や雑誌で、この試合のことを読んだ人は、おそらく、そういう印象を持っただろうと思う。

だが、実際には、この試合は、実に中味の濃い好ゲームだった。スペインの良さも、ユーゴスラビアの良さも、はっきりと出た攻め合いだった。

この試合を、バレンシアのルイス・カサノバ・スタジアムの記者席で見たのだが、いまノートをひっくり返してみると、好プレーの場面が、3ページにわたって、びっしりメモしてある。ふつうの試合だと1ページ、多くても2ページしかメモしないので、これは「かなり興奮しながら見たのだな」と思い出される。

しかも、欄外には「血をわかせるスポーツを実感」と走り書きしている。

スタンドは、4万8千のファンで揺れ動いていた。その熱気がわからないと、この試合の本当のところはわからない。

日本へ帰ってテレビの録画をみたら、騒音でアナウンサーと解説者の声が聞きとりにくいため、ノイズを落として放映していた。あれでは、この試合の良さの半分が消えてしまう。

守備が始まり

観衆の熱狂が聞こえなくても「いいプレーは、いいプレーだ、ノイズ(音)がなくても画面だけで技術的なことはわかるはずだ」という人がいるかもしれない。しかし、「わかっても実感することはできない」と、ぼくは言いたい。

それはともかく、スペインのチームは、観客の血をわかすものを持っていた。それが何か、ということが、このユーゴとの試合の中に示されていた。

この大会のスペイン代表チームは、守りからはじまるサッカーをした。

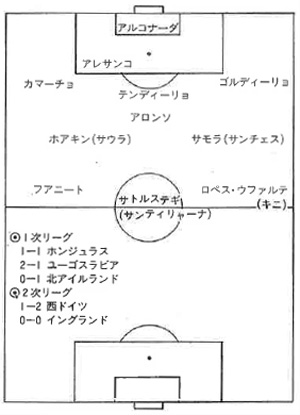

ゴールキーパーのアルコナーダと守備ラインの4人、それに中盤下がりぎみにいるミゲル・アロンソの計6人は、大会の5試合を通じて不動の顔ぶれだった。

ストッパーのテンディーリョは、2次リーグのイングランドとの試合で、最後の12分間だけ引っこんだが、これはケガによるもので、しかも、スペインの失格が決定したあとの、最後の試合だった。

この6人による守りの巧さは、(テレビでもある程度はわかると思うが)勉強になるところが充分にある。

5試合で5失点(得点は4)と、結果はあまり良くなかったので、その良さが、見のがされているとすれば残念だ。

アレサンコが下がりぎみで、いわばスイーパーだが、スペインの守備ラインの良さは、他の選手も、カバーリングが巧いところにある。

深く下がってカバーするのではなく、ほぼ横一線の位置から、ちょっと下がって、味方がタックルに出たあとの、こぼれ球を狙っている。

そして、こぼれ球をとると、そのまま一気に攻めに出る。この攻めに出るときの動きの良さでは、中盤のミゲル・アロンソが目立っており、速さと長いパスの的確さでは、左のサイドバックのゴルディーリョがすばらしかった。

攻めの方には、問題があった。

サンタマリア監督は、5試合で、攻めの五つのポジションに、10人の選手を起用した。とっかえ、ひっかえ、という感じである。

大会にはいったときの方針としては、少なくとも前線の3人については、固めてはいたらしい。

すなわち、両ウイングに小柄(168〜69センチ)の技巧派、ファニートとロペス・ウファルテ、中央に184センチのサトルステギである。

ファニートとロペス・ウファルテは、小さいが、すばらしい足わざがある。

ユーゴスラビアとの試合の立ち上がり4分に、中盤でこの2人が組み立て、後方からミゲル・アロンソの攻め上がりを導いた攻めは、いまも、あざやかに、まぶたの裹に浮かんでくる。

点取り屋がいない

問題はセンターフォワードだった。ゴール前の点取り屋がいないのだ。

2次リーグでは、サンティリャーナを起用したが、この選手もヘディング・シュートを得意とする選手ということだった。

スペインの国内リーグでは、あるいは、オープン攻撃からのヘディングが、得点源になることがあるかもしれない。

しかし、これはワールドカップである。有力なチームは、高い球に強いゴールキーパーと、せり合いの得意なストッパーを用意している。

ゴール前のヘディングで点をとれるのは、1試合に1点、あるいは2試合に1点がいいところだろう。

スペインは5試合で5点を失ったが、こちこちに堅くなっていた第1戦(対ホンジュラス)の立ち上がりの1失点はともかく、そのあとの試合では、2年前の欧州選手権で最優秀ゴールキーパーに選ばれ、国民的英雄になっているアルコナーダのミスがからんだ。

ワールドカップのような激しい試合では、名手アルコナーダといえども、1試合1失点ぐらいは、覚悟しなければならない。スペインのような技巧派のチームでは、なおさらである。

したがって、1試合に2点以上とるつもりにならなければ勝つことにおぼつかない。しかし、スペインは、それだけのゴール前の“点取り屋”がいなかった。

ベスト4をかけた2次リーグ最初の対西ドイツで、サンタマリア監督は、小柄な技巧派ロペス・ウファルテを先発からはずし、サンティリャーナと32歳のキニを前線に起用したが、これは絶望的な“賭け”だった。

西ドイツには、1−2の惜敗だった。

サンタマリア監督は、大会前に「西ドイツとの試合がカギだろう。これに勝てれば優勝の可能性がある」と言っていた。結果的にはそのとおりになったが、スペインの試合ぶりは、優勝とは、ほど遠いものがあった。

このようなスペイン・チームだったが、それでも、地元の観衆だけでなく、異国から来たわれわれの血をわかすものを持っていた。

それは何だろうか。

一つは、個人の魅力的なテクニックである。これは、たいていの人が認めるところだ。

もう一つは、ボールを奪ったら、すぐさま攻めに出る攻撃的精神だろう。

聞いたところによると。スペインのファンは、ボールをとったら、端的に攻めに出ないと喜ばないのだという。

後方でゆっくりボールをまわしてチャンスを作ろうとしたら、たちまちスタンドからブーイングが起こった場面は、実際に、この大会でもあった。

しかし、端的に攻めるには、ゴール前に決め手がいなかった。

「サンタマリアは(バスク地方の)レアル・ソシエダの選手(アルコナーダ、アロンソ、サトルステギなど)に頼り過ぎた。ほかに、もっといい選手がいるのに――」

こんな声を、スペインの至るところできいた。

スペインでは、地方によってサッカーのスタイルが、かなり違うという。お国自慢のファンがいうように、宝石箱の中には、もっといい宝物が隠されていたのだろうか。

|