攻撃の二つの型

このような特徴は、「4.25」の第1戦ですでに十分に、うかがうことができたように思う。相手の日本選抜が23歳以下のジュニアだったから、試合は一方的になり、そのために「4.25」の守備面での強さは、十分に見ることはできなかったが、攻撃面の特徴は、かなり発揮されていた。

長居競技場は2万3千(協会発表)の観衆でほほ満員だった。その大半が手に手に国旗の小旗を持った在日朝鮮人だった。リ・チャンソン監督が、試合のあとで「多くの同胞の応援や公正な審判のおかげで、祖国で試合をやっているようだった」といっていた。

日朝交流の道は、まだ細いものだし、在日朝鮮人の祖国との往来も、まだ自由でない。そういう状況の中だから、在日朝鮮人が祖国からのスポーツチーム、特に国技といっていいサッカーの代表選手たちを熱烈に歓迎する気持はよく分かる。日朝交歓サッカーのスタンドの大半が、在日朝鮮人で埋まったとしても、それはそれで意義のあることだ。

しかし、今回の日朝交歓サッカーの入場券を、日本蹴球協会が、6割まで在日朝鮮総連を通じて売ってもらったと伝えられているのは、どういうことだろうか。

これは、日本との間の交歓サッカーなのだから、日本蹴球協会は、まず第一に日本人のサッカーファンに試合を見てもらうよう努力することが第一ではないか。

2万の切符を売るならば、少なくとも約3分の1の6000枚をプレイガイドに出し、在日朝鮮総連にお願いするのは、6000枚に止どめ、余った分を当日売りするくらいが当然である。

特に今回の「4.25」のサッカーは、日本のサッカーマンにとって学ぶところが多かったのだから、協会としては日本の選手たちに1人でも多く見せるよう努力するのが当然だと思う。一部協会役員の不見識を、ここに指摘しておきたい。

さて――。

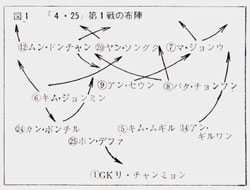

日本のジュニアと第1戦を行った「4.25」は、別表(図1)のような布陣だった。フィールド上をひと目見ただけで、すぐにそれと分かる典型的な4・3・3である。リ・ハンボク・コーチによると、ふだんのベスト・メンバーのうち、2人だけ、調子がよくないために変えたそうだ。右ウイングのマ・ジョンウのところに、ふつうはファン・ソンナムが入り、左フルバックのカン・ボンチルのところには、アン・ビョンピルが入る――とリ・ハンボク・コーチは説明してくれた。

立ち上がりは、日本の手の内が分からないので、「4.25」も慎重な試合運びだった。日本のジュニアも精一杯がんばって守り、前半は0−0。

この前半の「4.25」の攻めで気がついたことは、大まかにいって、二つのパターンがあることである。

一つは、長い縦パスで走り込んだあと、いったん外側に返して、外側からの中距離シュートやセンタリングをねらう型である。

前半15分、中盤からの縦パスを受けて、右サイドヘマ・ジョンウが、走り込み、日本のバックを背後におさえて、外側ヘボールを返した。そこへ右のフルバックのアン・ギルワン(14)が長い距離を走って攻め上がり、センタリングした。ゴール前でムン・ドンチャン(12)がヘディング・シュートしたが、これはバーを越えた(図2)。

もう一つは、中距離パスを、スピーディーにつないで、流れるようにゆさぶってくる速攻だ。 もう一つは、中距離パスを、スピーディーにつないで、流れるようにゆさぶってくる速攻だ。

前半33分に右サイドから、キム・ジョンソン(6)−パク・チョンフン(8)−アン・セウン(9)と渡って、アン・セウンがシュート。ゴールキーパーに渡った(図3)。

このようなパターンの攻めは、状況に応じ、さまざまな形をとって、随所に現れた。どちらも、中距離の走力と中長距離の正確なパスの組み合わせによる速攻である。

結局は個人技の差

このような攻めができるための条件として第一に25〜40メートルの正確なパスを出す能力、第二に30〜40メートルのダッシュを繰り返すことのできる走るスピードとスタミナ、第三にトップ・スピードで走りながら確実にボールをコントロールする技術をあげなければならない。

「4.25」の選手たちは、厚い底辺から選び抜かれた素質の上に、徹底した練習の成果によって、これらの条件を身につけているように見えた。

前半を0−0で終わったあと、「4.25」は後半に実力を発揮した。

そのきっかけになったのは、後半8分の1点目だが、この得点は前半に繰り返しみせていたような速攻によるものではなかった。

右に、左にとパスをさばいて、このチームのゲーム・メーカーになっていたアン・セウンが、ペナルティエリア内でヘディングをつなぎ、ゴール正面でマ・ジョンウが浮きダマをさばいてボレーで決めた。

グラウンダーのパスはタックルで防げるし、高いセンタリングは、ゴールキーパーやバックのヘディングで防ぐことができる。

しかし、ペナルティエリアの中で浮きダマをつないでこられると、個人技に差のある場合は防ぎようがない。むやみに体当たりすればペナルティキックをとられるし、離して見ていたらフリーでシュートされるからである。もちろん、攻める方には、相手にせりかけられても自由にボールを扱える足腰の強さとコントロールがなければならない。

速攻を武器に攻めつけていた「4.25」が、決定的な先取点を個人技にものをいわせて奪ったのは、興味深かった。これは「4.25」のサッカーの柔軟性を示していると同時に、ボール・コントロールの点では、かなり上達したように見える日本のヤングの弱点を示していたからである。本当のボール・コントロールは、せまいペナルティエリア内の混戦でも、びくともしないものでなければならない。

1点をとられたあとは、日本選抜ジュニアの守備は大混乱に陥って、「せまい鳥かごの中を、ボールを追いかけまわして、コケコッコ、コケコッコと走りまわる、ニワトリ」のような状態になった。10分ごとに1点をとられて結局4対1。タイムアップ直前に碓井のあげた日本選抜ジュニアの1点はシュートそのものは、みごとだったけれども、相手の守りっぷりからみると外交的なプレゼントをもらったような感じだった。

「4.25」の追加点のうち、後半17分の2点目は、ムン・ドンチャンが右からのパスを一度、けりそこなったが、ねばってもう一度シュートして決めたものだった。

また後半35分の4点目は、キム・ジョンソンがダッシュして、日本のバックと肩でせり合いながらパスを受けてシュートしたものだった。

どちらの場合も、楽なところでチャンスを作ったものではない。自分にとってもむずかしいが、相手にとっても苦しいところで勝負し、足腰の強さと、ねばり強さにものをいわせたのだった。

第1戦が終わったあと、「走る日立」を育てた日立製作所の高橋英辰監督にばったり会ったので「走る4.25」への感想をきいてみた。高橋監督は、このあとの日本リーグ選抜チームの監督でもある。

「予想以上の強さだね。中盤で組み立てて攻めるところなどは、現代的なサッカーだが、ボールのキープの仕方やゴール前での構えは伝統的な朝鮮のサッカーの良さを残している」

と高橋監督はいう。

中盤で、インサイド・キックとインステップ・キックによるパスを多く使っていたのでヨーロッパや南米のサッカーのような、みごとな芝生を利した軽快なプレーは見られなかった。その代わり、一つ一つのプレーは確実で、速攻をかけるときのチームとしての動きは的確である。

「うん、たしかにスマートさは、あまりなかった。もっとスマートかと思っていた。アジアのトップクラスは間違いない」

高橋監督の評価は、日本選抜ジュニアの平木隆三監督、日本代表チームの長沼健監督の評価とも、ほぼ一致しているようである。

「ピョンヤン4.25クラブ」は、1972年の10月に、その年のミュンヘン・オリンピック予選に出場した代表選手を主力に、新たに構成されたクラブである。「4.25」は、金日成主席が革命軍を組織した記念日にちなんだ名称で、この光栄ある名称をもらっていることにも、このチームの地位がうかがわれる。

1972年11月には、インドのDCM大会に、イラン、西ドイツのチームとともに参加して優勝、昨年はシンガポール、マレーシア、パキスタンを訪問して9戦全勝の記録を残している。

昨年秋には、国内の1部リーグ(15チーム)の後期だけ出場しているが、やはり国際的なクラブとして、ナショナル・チームの強化に役立つような活動をしているのではないだろうか。

「アジアのサッカーは、これからますます豊かに、活発になるぞ」「4.25」の試合ぶりは、アジアのサッカーの可能性の豊かさを、日本のファンに教えてくれたように思う。

|