ついに実現 日朝サッカー

― 日朝交歓サッカー ―

(1/2)

(サッカーマガジン1974年4月号)

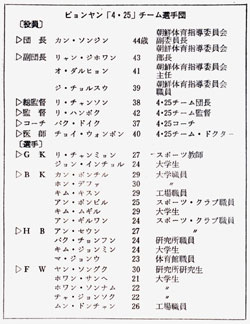

厳しい政治の壁を越えて、ついに実現した日朝交歓サッカー!1966年ワールドカップの奇跡の国、朝鮮民主主義人民共和国から、ピョンヤン「4・25」チームが来日して、アジアの強国、朝鮮の全貌はここに明らかになった……

■ 二つの大きな意義

赤いユニフォームに濃い青のパンツ。そして胸に鮮かな「4・25」の文字 ――。

3月3日、快晴の大阪長居競技場に、朝鮮民主主義人民共和国「ピョンヤン (平壌) 4・25クラブ」サッカー代表団の選手たちが姿を現し、スタンドを埋めた2万を越える大観衆の拍手に迎えられたとき、今回の日朝交歓サッカーの大きな意義は、これまでになく鮮明になった。

それは、長く困難な道のりだった日本と朝鮮民主主義人民共和国のスポーツ交流が、はじめて到達した大きな交差点であり、また、1966年のワールドカップで世界を驚かせた

“アジアの稲妻” が日本のファンの前で初めてベールを脱いだ日であった。

国旗と同じ色のユニフォームに包まれた選手たちの身体は、練習に鍛えられて、鋼のようにしなやかで、たくましかった。ベテラン選手たちの陽やけした笑顔は、国際試合の豊かな経験に裏打ちされて、にこやかで自信にあふれていた。

「ピョンヤン4・25クラブ」は、朝鮮民主主義人民共和国のナショナル・チームではないが、ユニフォームの色が示しているように同国の代表的クラブ・チームとして、この3年間に数多くの国際試合を重ね、連戦連勝の記録を積み重ねている強力チームである。

|

来日したメンバーの中には、1966年イングランドのワールドカップで、優勝候補のイタリアを倒してベスト8に進出した当時の選手が、4人ふくまれている。

1人は今回、コーチ (指導員) として来日したパク・ドイク氏。彼はイタリアとの歴史的な試合で決勝の1点をたたき込んだ当時のヒーローだ。

あとの3人は、現在も選手である。

ゴールキーパーのリ・チャンミョン選手は、1966年以来、ずっとナショナル・チームのゴールを守り続けている。背はあまり高くないが、的確な判断と鋭い反射神経は抜群である。

左のフルバックのカン・ボンチル選手は、激しい守りと、機をみての攻撃参加に威力をみせる。

フォワードのヤン・ソングク選手は、攻撃の組み立て役であると同時に、チームの得点王でもある。すばやい判断で、ゆさぶりのパスを出し、ゴール前では意表をつく鋭いシュートを見せる。

これらのワールドカップの花形を軸に、来日チームの中には、1972年ミュンヘン・オリンピックの参加選手9人、昨年のワールドカップ予選代表選手6人を含んでいる。

したがって、「ピョンヤン4・25クラブ」は、国家代表チームではないが、代表選手の経験を持つ精鋭で固められており、事実上、ナショナル・チームのレベルに近い構成である。

この朝鮮民主主義人民共和国の代表的サッカーチームを迎えて、日本蹴球協会は、3月10日には、東京・国立競技場で、日本代表チームとの対戦を組んだ。

このことは、過去の日朝スポーツ交流のいきさつを考えれば、画期的なことだといっていい。

日本と朝鮮民主主義人民共和国の間には、まだ正常な国交関係がない。そのためにスポーツの面でも、過去には多くの困難があった。オリンピックのような国際的な大会でも朝鮮民主主義人民共和国という正式名称を使うのに制限が加えられて「DPRK」という英語の略称しか使わなかった例があるし、国旗の公式な使用は、現在でもオリンピックや世界選手権大会などが、日本で開かれる場合に限られている。

公式の国際大会ではなく、日朝間だけの親善交流のために、向こうからの選手団が入国するのは、昨年1月のピョンヤン高等軽工業学校チームに次いで、今回がやっと2度目であり、サッカー以外のスポーツでは、まだ例がない。

そういう過去の経過と状況の中で、ナショナル・チームのレベルに近い親善交流が、大観衆を集め、はなやかに行われたのは、日朝スポーツ交流の歴史が、一つの新しい時代に入ったことを示している。

また、日本の多くのサッカー・ファンにとっては「ピョンヤン4・25クラブ」の来日には、もう一つの大きな意義があった。

それは、1966年のワールドカップのときに鳴り響いた、この国のサッカーの真髄を、あれから8年目に、はじめてこの目で確かめることができたことである。

イタリアを破り、準々決勝ではエウゼビオを持つポルトガルを悩ませたという “新しい朝鮮のサッカー” とは、どういうものか。当時から伝え聞いている「全面攻撃、全面防御」とは、どんなやり方だろうか。

ワールドカップ代表選手を含む「ピョンヤン4・25クラブ」は、確かに、その独自のサッカーをたずさえて日本にやって来た。

■ チュチェのサッカー

1966年のワールドカップのあと、世界中の多くの人たちが「朝鮮のサッカーは、なぜ、あのように急に強くなったんだろうか」という疑問を持ったようだ。

地理的には隣の国である日本でも、当時はまったくスポーツ交流はなかったし、一方、1950年代はじめの、いわゆる

“朝鮮戦争” がひどい惨禍をもたらしたことは、よく知られていたから、その廃墟の中からよみがえってのワールドカップでの活躍は、大きな驚異だった。

したがって、イングランドに行って実際に試合を見たごく一部の人たちのほかは「どこかヨーロッパの国のコーチに徹底的に訓練を受けたのではないか」と想像したりしたものである。

ところが、朝鮮のサッカーの強さの秘密は、実は、外国のサッカーのサル真似をせずに、朝鮮独自のサッカーを主体的に作りあげたところにあった。

もちろん、東ヨーロッパの社会主義国との交流はしきりに行われていたから、1950年代に黄金時代を築いたハンガリーに学ぶところもあっただろうし、1958年と62年のワールドカップで2連勝したブラジルのサッカーも、直ちに研究したことは、十分に考えられる。

しかし、主体性のない態度で、外国のサッカーをむやみに取り入れることは、この国の人たちの考え方に合わないやり方である。

「朝鮮民族の体質に合ったサッカーを、自ら作り出し、練習でより多くの汗を流して、実行するのが、私たちのチュチェ

(主体) のサッカーです」

1972年にピョンヤンを訪れたときに、向こうのサッカーの関係者は、こう教えてくれた。

朝鮮民族は、背はあまり高くないが、体格は比較的丈夫で、足腰が強い。性格は粘り強く、闘志にあふれている。そういう特徴を生かし、より多く練習して身体と技術を鍛えて、独自のサッカーを作り上げる。これがチュチェのサッカーの秘密のように思われた。

もちろん、朝鮮のサッカーも一つではない。それぞれのチームにそれぞれの特徴と風格はある。しかし、チュチェのサッカーに共通する特徴を一般的に拾い上げてみることもできるように思われる。

まず第一に、よく走るサッカーだということができる。パスを受けるために、かなり長い距離を走り、またボールを追って、あきらめずに走る。走ることが基本的な要素の一つになっている。

第二に中距離パスが効果的に使われている。走るプレーヤーに合わせて、長いパスが出て、パスを出した選手が、また比較的長い距離を走って攻め込む。したがって攻撃の基調は、速攻であるといっていい。

第三に全員攻撃全員防御である。そのために中盤のプレーヤーが大きな役割を果たし、攻撃では両サイドのフルバックの攻め上がりが多いようである。

守備は「マンツーマンとゾーンの併用」という言葉が、向こうでもよく使われているが、一般的には、フルバック・ラインは、日本でいう「ゾーン守備」が多いようだ。これは日本のサッカーとの大きな違いである。

|

![]()