●赤い稲妻とともに

毎年欠かしたことのない全国高校選手権大会も、今年は決勝戦だけにして、朝鮮民主主義人民共和国からきた“赤い稲妻”ピョンヤン(平壌)高等軽工業学校チームについてまわった。1月5日に羽田に出迎えて、2月1日に羽田に見送るまでまる4週間、京都、大阪、神戸、名古屋、東京と、チームと同じホテルに寝泊まりし、練習や試合をつぶさに見て、考えさせられたことが多かった。

日本の高校生チームと5試合して全勝、総得点19、総失点3、失点のうち1点はペナルティキックだった。シュート数の合計は、140本。どの試合も内容はまったく一方的で両国の高校サッカーの差を見せつけられた思いである。昨年5月に、日本からはじめてのスポーツ・チームとして訪朝した習志野高の西堂就監督は「日本のサッカーに対する警鐘が聞こえないか」といっていたが、まったくそのとおり。ぼくは特に、日本の“高校サッカー”に対する警鐘のように思われた。

日本蹴球協会の技術陣、あるいは高校チームの指導者の中から一人くらいは、全試合について回り練習ぶりもじっくり見る人がいてもよかったと思う。朝鮮のサッカーには独特の特徴があり、専門家がじっくり観察すれば学ぶべき点が多かったはずである。

学制の違いで、日本の高校生にとっては年齢に2歳のハンディが合ったにせよ、ボール・コントロールの機敏さ、戦術的判断力の的確さ、走力、闘志など、あらゆる面で違いがあり過ぎた。この違いがなにに由来するのかは、これから日本のサッカーが究明して対策を講じなければならない緊急の課題である。

記者席では「とにかく鍛え方が違うよ。最近の日本の高校チームは、ちょっとコーチがきびしくやると、ついてこなくなるから鍛えられないんだな」という意見が強かった。「近ごろの若い者は…」といった発想は、ちょっとじじむさくて全面的には賛成しかねるがピョンヤンの選手たちの規律正しい生活ときびしい練習ぶりを見ていると「日本の高校チームはどうなんだろう」とは思う。

ピョンヤンのチームは「親善が第一、競技は第二です」といっていたが、試合は全部ベスト・メンバーで戦い、手を抜くところがなかった。しかもプレーぶりは、実にフェアである。日本のサッカー関係者の間には「朝鮮のサッカーは激しいだけに乱暴で、きたない」という先入感を持った人が多いがピョンヤン高等軽工業学校チームは、そのような偏見をぬぐい去ってしまった。

これらは今回の日・朝高校交歓サッカーの大きな収穫の一つだろうと思う。

●集中的トレーニング

“赤い稲妻”の強さの秘密の一つは指導者がしっかりしていることだと思う。

ピョンヤン高等軽工業学校チームには、2人のコーチがついてきたが、2人とも同校の指導教員である。主任のキム・ソンチョン指導教員は、1962年に同国チームがソ連のスパルタク・チームを破り、はじめて国際的に名をあげたフォワード、アシスタントのハ・チョンウォン指導教員は1966年イングランドのワールドカップで優勝候補イタリアを破って世界をびっくりさせたときのセンター・バックだった。2人とも代表選手だった輝かしい経歴を持ち、その後に指導者としての教育を受けて、体育の専門教員として高校に配置されたのだそうだ。練習の指導ぶりを見ていると“さすが”と思わせるだけのものを持っている。

主任のキム・チョンソン指導教員は、常にチームの中に入って、いっしょに汗を流している。全体の練習がリズムに乗ってきたころを見計らって特定の選手をつかまえ、その選手に集中的に特訓をする。これが同コーチの練習パターンのようである。そのへんの呼吸が実にいい。

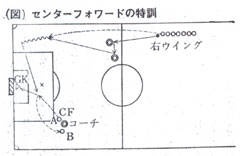

集中的トレーニングの一つの例を図であげておこう。これは1月27日に、よみうりランドで、習志野高と帝京高の選手が参加して行った合同練習会のときのものである。

右ウイングの位置からセンタリングを送る選手は、長い距離を走るが十数人で、かわりばんこにプレーするから、それほどきつくはない。

シュートする方は、習志野と帝京のセンターフォワードが1人ずつ、シュートしたと思ったら、もう次のセンタリングが来そうになるから、大いそぎで戻って次のスタートをしなければならない。連続で息をつくひまがないから、これはきつい。

習志野と帝京のセンターフォワードは、どちらも、はじめのうちは、右ウイングの選手のドリブルに合わせて、同じリズムで走り出そうとした。そうしたらキム・チョンソン指導教員が、選手の腰を腕で抱え込んで引き止め、センタリングが出たときにパッと離して走り出すタイミングをのみ込ませた。「バックを引きつけておいて、センタリングのコースを見きわめてから走り込め」というやり方の呼吸を、スキンシップで教えたわけだ。これを数回繰り返してやっているうちに、日本の高校生のシュートが、ぴしっ、ぴしっと決まりはじめたから妙である。

●金銭では計りがたい

日・朝高校交歓サッカーは、5試合で有料入場者が5万人以上になったのではないかと思う。入場料は一般300円、高校生200円だった。高校生の券の比率はたいしたことはないようだが、かりに3対2としても、入場料収入の総額は1300万円以上になるはずである。 もっとも、これはぼくの推測で、実際の金額は、この原稿を書いている時点では、まだ集計ができていない。

「これで日本テレビは、だいぶもうかったでしょうね」

と、ある在日朝鮮人の方がいった。この交歓サッカーは日本蹴球協会の主催ではあるが、日本テレビの小林与三次社長が、朝鮮民族全体との友好とサッカーの進行という二つの理想のもとに推進した企画だった。その間の事情を知っている人だったから、入場料収入はみな日本テレビに入るものと思い込んで「もうかったでしょうね」といったのである。

ところが実情はとんでもない。各地で試合が行われている間に日本テレビの方からはホテル代、食事代、国内輸送費などが、つぎつぎに支出されている。入場料収入は日本蹴球協会の方に入っていく。日本テレビ側は、支出した経費のうち、どの程度を蹴球協会が埋めてくれるのか、ひどく不安を感じながら協会の下請けをさせられている形なのである。

かりに入場料の全収入を経費に当てることになったにしても、赤字を全部埋めるまでには至らない。今回のピョンヤン・チームの来日に相互主義の原則にもとづいて、昨年5月に習志野高チームが訪朝したときの見返りになっている。当時、日本テレビが習志野チームの旅費等として支出した全額は、1500万円以上になると思われる。実質的には、ピョンヤン・チームの来日航空運賃(モスクワ経由の往復)は、全額日本テレビが負担したと考えていいわけで、これはとうてい埋め切れない。そのほかに、選手団受け入れの世話をした在日朝鮮総連の使ったお金も、かなりのものだと思う。

東京−北京の航空路が開ければ航空運賃は、ぐんと安くなる。したがって、こんな話は今回限りのことだし、最初の日朝スポーツ交流を手がけたことの意義は、もとより金銭にはかえ難い。

みみっちい話はしたくないのだが、実情を誤解している人たちがいるので、ここに明らかにするしだい。

|